~腰痛にならないために~

①腰を冷やさない

冷えると、熱を溜め込もうとして筋肉も血管も縮みます。

筋肉が縮むと痙攣を招きます。

血管が縮むと血流低下で疲労が蓄積します。

②同じ姿勢を長く続けない

腰骨はもともと腹側に湾曲しています。長時間のデスクワークや運転などの「前かがみ姿勢」はこの湾曲にストレスをかけ、腰痛の原因となります。

③体重管理

腰は、上半身の体重(体重の70%)を支えています。

④腰の「急な動き」に気をつける

動きが加わると腰への負荷はさらに増えます。準備運動します。

⑤過労・疲労に気をつけ無理をしない

体質・体力には個人差があります。まわりの人との比較ではなく、ご自身の判断で無理を重ねないよう注意して下さい。

⑥「筋力低下」を防ぐ

足の骨折でのギプス治療後は足全体が痩せ細ってしまいます、、、使わないと筋肉は減少します。

足の骨折でのギプス治療後は足全体が痩せ細ってしまいます、、、使わないと筋肉は減少します。

腰骨が「だるま落とし」のようにならないために、「腰の筋肉を強化」しなくてはなりません。

ぎっくり腰は、

荷物を持ち上げようとしてだけでなく、咳や寝返りや洗面などでも起こります。

腰につく筋肉・関節包の異常で発症します。

ぎっくり腰は、そのままでは4~5日ほど痛み、歩けない状態が続きます。

揉んだり捻ったりは危険です。鍼通電で治療します。

「疲労の蓄積」・「同じ姿勢を長時間続ける」・「筋力の低下」など、

疲労・バランス姿勢・体質等が腰痛の原因となります。

慢性腰痛から脱するには、生活習慣の改善やストレッチなども必要です。

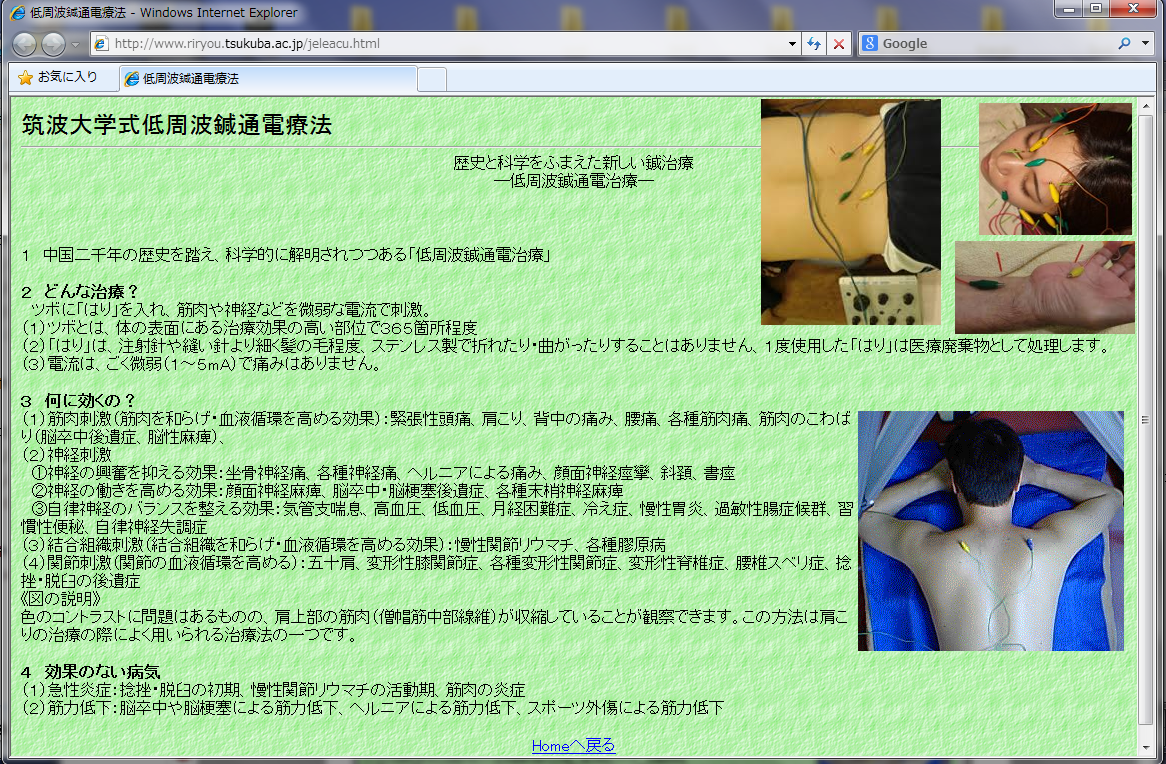

~ 低周波治療器 ~

腰痛は、皮膚表面の疾患ではありません。

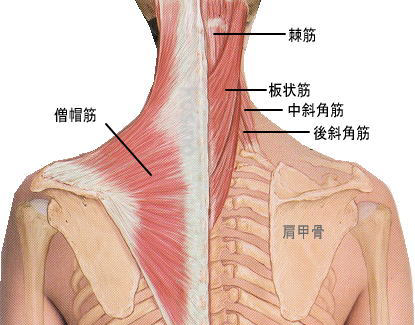

腰まわりの筋肉の画像です。背中から腰骨までには、皮膚・脂肪・僧帽筋・腰背腱膜・腸肋筋・最長筋・棘筋・多裂筋・横突棘筋・横突間筋(回旋筋)と何層もあります。

電極パッドをあてる低周波治療では、電気が流れやすい方向に流れてしまい患部まで届かず効果が期待できません。

効果が認められるのは、表層の「僧帽筋・腰背腱膜」までと思われます。

【はり治療は 痛い?】

「はりを感じなかった、、、」 方が大半です。

【はりの太さ】

「髪の毛」の直径が0.05~0.15mmです。

「蚊」の針の直径が0.2mmです。

「痛くない注射針(テルモ社開発糖尿病インスリン用)」も0.2mmです。

当院では、0.1mmの「はり」から施術しております。

もし偶然たまたまに、はりが「痛点」に当ったとしても、細いため、痛みも軽微です。

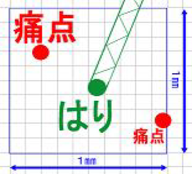

【痛点】

身体には「痛点」という痛みを感じるための器官があります。

痛点の数は、全身に約200万個といわれてますので、

体表1㎝四方に120個、1mm四方に1~2個です。

痛点の直径は0.1mm。 はりの直径も0.1mm。

はりが痛点に当るのは、百分の1ほどの確率です。

はりを置いた所に痛点があった場合のみ、痛さを感じます。即座にお知らせいただき、痛点を避けます。

【施術法】

はり治療は「注射」とは少し違います。

「はり」には「さや(鍼管)」があり、

表皮から2mmでいったん止まるようにできています。

皮膚の弾力もあり、実際は0.5mmほどです。

この時点で痛みが無いことを確かめながら少しずつ「はり」をすすめます。

【はり通電治療】

低周波治療機をご使用になられる方も多いと思います。

しかしパッド式の低周波治療機は、肩こりなど、筋肉が薄い部位では効果が認められますが、

腰は、太く幾重にもなる筋構成のため、

患部まで届かず、効果が期待できません。

腰部で効果が認められるのは、表層の「腰背腱膜と広背筋」までと思われます。

電気は流れ易い方向に逃げてしまうからです。

腰痛の元である、脊柱起立筋・多裂筋・回旋筋等には「はり通電治療」がより効果的です。

【はり治療の効果】

はり治療には、

・薬剤※①を使わない鎮痛※②、

・筋緊張(コリ)の弛緩・緩和※③、

・筋緊張緩和と血管拡張による血流改善※③、

・血流改善による治癒力向上

という効果があります。

「痛みとコリの緩和+血流改善」で、副交感神経が優位となります。

「ポカポカする」のは血流が増すからです。

「リラックスする」「眠くなる」のは副交感神経が活発になるからです。

※①薬剤

鎮痛薬には、消炎症薬が含まれています。免疫は炎症反応に作用しますので、鎮痛薬の服用は、免疫活動をも抑えてしまいます。

※②鎮痛

人体には自己防衛のための「エンドルフィン」という鎮痛物質があり、「はり治療はエンドルフィンの血中濃度を増加させる」ことが臨床検査で認められています。

※③筋緊張(コリ)の弛緩緩和、血流促進、治癒力の向上

身体の脂肪や筋肉には、交感神経α受容体と交感神経β受容体があり、はり刺激が交感神経β受容体に作用することが認められています。β受容体は「副交感神経を活発にし、筋肉のコリや血管を弛緩する」働きがあります。

コリや血管の緩和で「血流促進」の効果もみられます。血行の促進により、赤血球で酸素・栄養素、白血球で免疫細胞、が全身の細胞に送られ治癒力・再生力が向上します。

通常、筋肉の「 収縮 ⇔ 弛緩 」は、筋細胞を包む筋膜での「 分極 ⇔ 脱分極 」によります。コリは 「 静止分極 」 の状態です。

はり治療は、この静止分極状態にある筋膜 を、正常な電位差「 分極 ⇔ 脱分極 」に戻し、コリを緩和します。

※④薬剤

鎮痛薬には、消炎症薬が含まれています。

マクロファージは炎症反応に作用しますので、鎮痛薬の服用は、マクロファージの活動をも抑えてしまいます。

ヘルニア(坐骨神経痛)は 「薬剤を服用しないで鎮痛し、マクロファージで治す。」 のが理想的です。

世界保健機構(WHO)では下記49疾患を「鍼灸治療の適応症」として発表(1996年)

関節炎、関節症、肩関節周囲炎(五十肩)、関節リウマチ、筋筋膜炎、頚筋強直、頚肩腕症、むち打症、捻挫、腱鞘炎、 腰痛症、外傷の後遺症、神経麻痺、痙攣、自律神経失調症、神経症、心身症、脳卒中後遺症、頭痛、不眠症、眩暈、 肩こり、心悸亢進、高血圧症、低血圧症、動脈硬化症、動悸、息切れ 、口内炎、舌炎、歯痛、胃腸炎、胃アトニー、胃下垂、 胃酸過多症、胆石症、肝機能障害、肝炎、十二指腸潰瘍、下痢、便秘、痔、風邪、風邪の予防、咳嗽、鼻炎、扁桃炎、 咽頭炎、喉頭炎、気管支炎、気管支喘息、ネフローゼ、腎・尿路結石、膀胱炎、尿道炎、前立腺肥大症、陰萎症、遺精、 性機能障害、尿崩症、バセドウ病、糖尿病、橋本病、貧血、脚気、痛風、皮膚炎、蕁麻疹、ヘルペス、肝斑、円形脱毛症、 アトピー性皮膚炎、不妊症、月経不順、生理痛、冷え性、更年期障害、妊娠悪阻、胎位異常、乳腺炎、乳汁分泌不全、疳の虫、 夜啼症、夜尿症、自家中毒症、小児喘息、虚弱体質、仮性近視、眼精疲労、眼瞼縁炎、麦粒腫、結膜炎、フリクテン、弱視、 涙管炎、耳鳴り、難聴、メニエール病、鼻炎、中耳炎、鼻出血、副鼻腔炎

英国医学会(BMA)の報告(2000年)

「背腰痛、嘔気、嘔吐、片頭痛、および歯痛において、無治療や他の治療よりも鍼治療に効果があることを示唆する根拠がある」

米国国立衛生研究所(NIH)の報告(1997年)

「成人の術後および化学療法による、嘔気、嘔吐、および歯科の術後痛には有効である。また腰痛、脳卒中後のリハビリ、頭痛、月経痛、テニス肘、線維筋痛症、筋筋膜痛、変形性関節症、手根管症候群、喘息、薬物中毒などに対しては補助療法として有用か、包括的患者管理計画に含めることができる可能性がある。」

はり治療(鍼灸院)は民間療法ではありません。

国家資格であり、都道府県の許可も必要です。市区町村にも届出登録が必要です。

脱衣・更衣なく治療します。

脱衣・更衣なく治療します。

1本ずつ滅菌処理パックされた「はり」を使い捨てで使用しております。

1本ずつ滅菌処理パックされた「はり」を使い捨てで使用しております。

はり治療は、骨組織・椎間板に圧力をかけない安全な治療法です。

薬剤を使用することもなく、手術・入院もなく、鎮痛治癒できます。

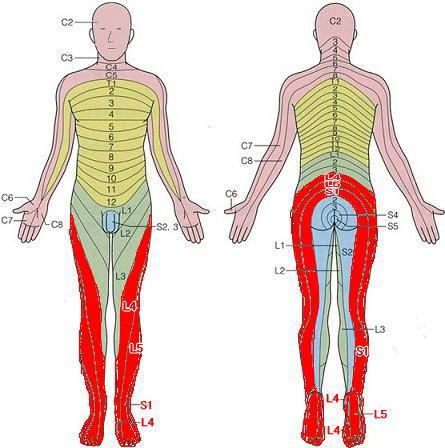

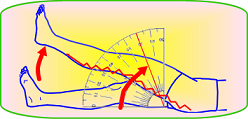

下の図は背骨1個からでる神経の分布を表しています。

腰部椎間板ヘルニアでは、下図の赤い範囲(L4・L5・S1)を中心に、

しびれ、痛み、知覚鈍麻(擦られても感じない)がでます。

この症状を『坐骨神経痛』と言います。

坐骨神経痛は、

椎間板ヘルニアだけでなく、

腰部脊柱管狭窄症、腰椎すべり症、腰椎分離症、腰椎圧迫骨折、腰部変形性脊椎症などでも起こります。

いずれも腰骨の脊柱管で神経が圧迫されて起こっています。

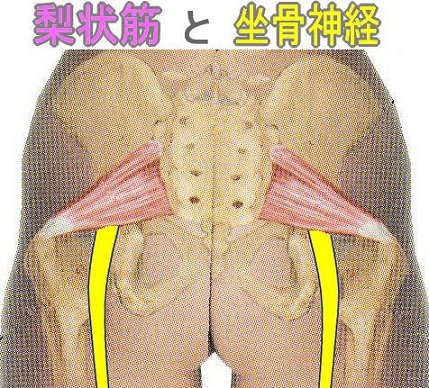

お尻の仙骨から太ももの股関節につく筋肉、『梨状筋』によっても、

坐骨神経が圧迫されて坐骨神経痛が起こります。

この場合は、腰に痛みはありません。お尻の真ん中から下が痛みます。

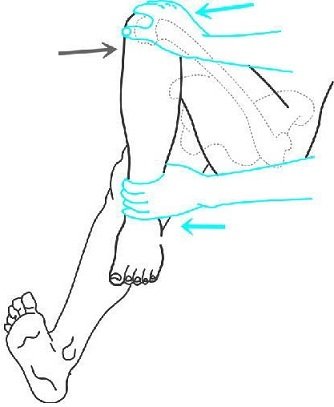

【梨状筋異常の検査】

仰向けで寝て、膝を立てます。

膝と足首を押さえてもらい、内側に少し押してもらいます。

ご自分は足を外に開こうと押し返します。

このとき、お尻の筋肉が痛いと、梨状筋が硬くなって坐骨神経を圧迫しています。

椎間板ヘルニアは20~40歳に多く、激しいスポーツや、重い物を抱え挙げたりで発症します。

過去に腰痛・ぎっくり腰を経験されている方では、くしゃみなどでも発症しています。

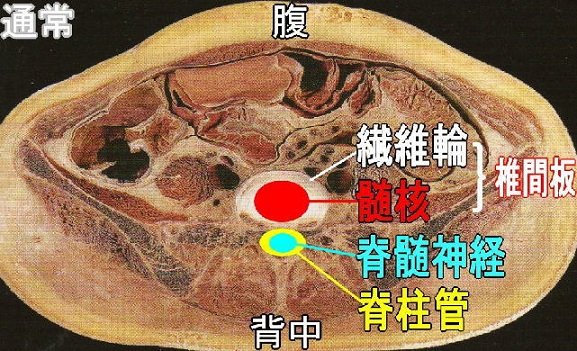

椎間板とは、

腰骨(腰椎)と腰骨をつなぐ円板型のクッションで、

外側が繊維輪、その内部に髄核があります。

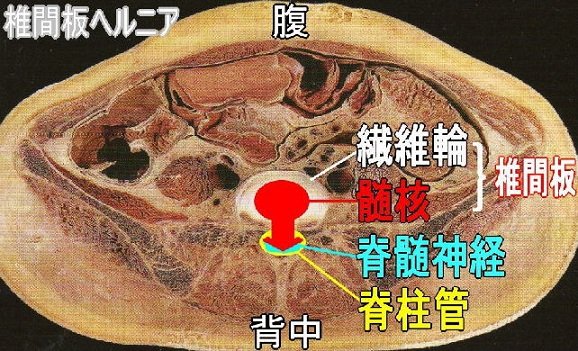

椎間板ヘルニアとは、外側の繊維輪が破れ、中の髄核が脱出した状態をいいます。

脱出した髄核が、脊柱管に入りこみ、中を通る脊髄神経を圧迫します。

MRIによる腰部の断面画像です。通常の状態です

腰椎椎間板ヘルニアの状態です。

脱出した髄核が神経を圧迫し、腰や、その周辺の筋肉・下半身が痛みます。

さらに坐骨神経痛を発症し、お尻から、太もも、足、足の指先まで痛みしびれ、歩けなくなることもあります。

脊髄神経に異常があると、その脊髄神経が担当する部分も影響されるからです。

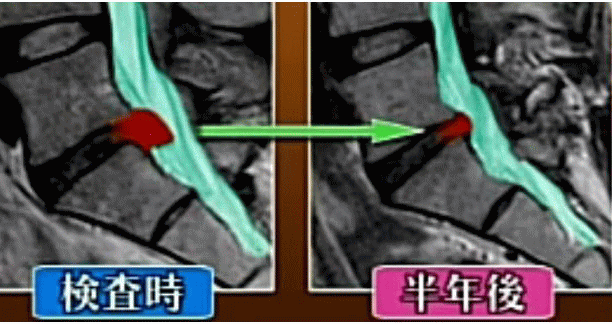

<ヘルニアは自然消滅する?>

MRIは「ヘルニアが自然消滅する」ことも明らかにしました。これはその画像です。

ヘルニアが消失するのは、白血球の「マクロファージ」が、死んだ細胞「ヘルニア」を消化するからです。

その「マクロファージ」は炎症に作用します。

しかし「鎮痛剤」には消炎症薬が含まれています。鎮痛剤はマクロファージの活動を鈍らせヘルニアの消失を妨げますので服用にも注意が必要です。

<腰椎椎間板ヘルニアは必ずしも腰痛の原因ではない?>

ある番組で、

年間1000件の椎間板ヘルニアをあつかっておられる病院の先生に、

『手術が必要』と診断された方お二人のMRI画像です。

確かにヘルニアが脊髄神経を圧迫しています。

ところが、お二人とも『腰痛を感じたことが無い』そうです。

この番組ではMRIで『腰椎椎間板ヘルニア』と診断された方15人、全ての方が「腰痛が無い」とおっしゃいました。

慶応大学での調査では、

「腰痛の無い人」130人の80%に「ヘルニアがあった」そうです。

MRIによって、椎間板ヘルニアの診断が容易になりました。

しかし、MRIは、

「ヘルニアがあっても8割方、痛みがない」ことも明らかにしました。

以降、「腰痛の80%はストレスが原因」と言われています(私は、そうは思っておりませんが)。

腰痛は「マッケンジー体操」を続けることでも痛みが軽減します。

この体操は1950年代から行われております。今流行りの不確かなものではありません。

※画像より、ゆっくり行って下さい。

※画像より、ゆっくり行って下さい。

<椎間板ヘルニア,坐骨神経痛の検査方法>

※すでに足までの痛み痺れが出ているときは検査しないで下さい。

※吐き気を伴う腰痛、痛みが悪化する腰痛は、

腰椎椎間板ヘルニア・ぎっくり腰・筋筋膜性腰痛だけではなく、

膵炎、関節リウマチ、尿路結石、肺結核、脊椎炎、子宮癌、脊髄神経腫瘍、閉塞性動脈硬化症なども疑われますので専門医の受診をおすすめします。

【ケンプテスト】

痛む腰側の斜め後ろを向きます。

お尻から太もも裏側に痛み痺れがあれば腰骨の異常が疑われます。

回して痛む場合は椎間板外側、反らして痛む場合は椎間板内側の異常が疑われます。

【SLRテスト】

仰向けで痛む腰側の足を膝を伸ばしたまま挙げてもらいます。

70度以下で、お尻から太もも裏側に痛みがあれば、4・5番目の腰骨付近の異常が疑われます。

【FNSTテスト】

うつ伏せで痛む腰側の膝を曲げ、足首を持って膝を上に挙げてもらいます。

太ももの前側に痛みや痺れがあれば、2・3番目の腰骨付近の異常が疑われます。

側湾症では、背骨が横へ曲がり、姿勢が 「く」の字になります。

そのため、肩や骨盤の高さが左右で変わります。

成長期の小~中学生でよく発症しますが

ぎっくり腰・腰痛・坐骨神経痛でも「側湾症」を発症することがあります。

とくに女性に多くみられるようです。

ぎっくり腰・腰痛・坐骨神経痛からの側湾症でしたら、ぎっくり腰・腰痛・坐骨神経痛が無くなると自然に戻ります。

しかし、

先天性・成長期の側湾症では、牽引・コルセット・手技での矯正・はり治療・マッサージなどの治療は、効果がありません。

「側湾症は治せる」などと、長く通院を勧める治療院をみかけますが、整形外科での「 骨格手術 」でしか治療できません。

しかしその不具合は、背筋・臀筋のトレーニングで「 補矯 」が可能です。

オリンピック金メダリスト、ウサイン・ボルト選手の骨格と筋肉です。

ボルト選手は側湾症のため、歩幅の左右差が20cm以上ありましたが、筋力トレーニングで補矯しました。

側湾症自体について、ご本人は、

「大がかりの手術でしか治療不可能だから、競技生活が終わってから考える」と言われているそうです。

①【脊柱管狭窄症】

背筋を伸ばして歩くと痛くなります。

休まず一度に歩ける距離が縮んできます。

老化により椎間板が薄くなり、腰骨同士が直接ぶつかって変形し、脊柱の中央にある脊柱管が狭くなり

中を通る血管と神経が圧迫されて起こります。

MRI検査で診断できます。

暖めてください。運動や作業時はコルセットを着用してください。

もちろん、揉んだりして、骨や椎間板に圧力をかけてはいけません。

②【圧迫骨折】

骨粗鬆症・骨軟化症などで骨がもろくなり、腰椎が潰れて起こります。

ご老人の極端な猫背もこの脊柱圧迫骨折が原因です(が、ご本人には痛みが無いので「いつの間にか骨折」と呼ばれています)。

スポーツや事故なども原因となります。

骨折同様、保存療法します。

安静にしているだけでも徐々に痛みが軽減します。

カルシウム・ビタミンD・ビタミンK・たんぱく質をとり、

1日15分、日光にあたるようにします。

もちろん、揉んだりして、骨や椎間板に圧力をかけてはいけません。

③【分離症・すべり症】

腰椎分離症は5番目の腰骨に多く、年齢としては10代に多いのですが

腰痛などの自覚症状のない人も多くいらっしゃいます。

腰骨の位置が前側にずれたものを分離症、

うしろ側にずれたものをすべり症といいます。

疲労骨折の可能性もあります。

もちろん、揉んだりして、骨や椎間板に圧力をかけてはいけません。

④【変形性腰椎症】

老化により、椎間板(背骨間のクッション)が減り、

摩擦等で背骨に棘(トゲ)が生えます。

そのトゲが神経を刺激して腰痛が起こります。

背骨自体の並びがずれて背骨が変形した場合も発症します。

温存療法で対処します。

もちろん、揉んだりして、骨や椎間板に圧力をかけてはいけません。

【靭帯損傷】

私は30年前に右ひざ外側側副靭帯断裂の手術をしました。

OB戦で準備運動もせずに、急に全力で走りジャンプしたとき、

空中で「ポキッ」と音がしました。

着地時にはもう痛くて歩けない状態でした。

1時間もしないうちに、ひざは腫れあがりGパンも通りませんでした。

翌日病院に行くと、即、手術入院となりました。

手術前、どこが切れているか調べるため、造影剤を注射されました。

今は改善されているようですが、その頃の造影剤注射は「辞めて下さい!」と大声で悲鳴をあげるほど痛いものでした。

手術自体は全身麻酔で痛みはありませんでしたが、造影剤の痛みは忘れられないものとなりました。

それから2~3年後でしょうか、今度は左ひざに同じことが起こりました。

全てが同じ状態でしたので靭帯が切れたと判りました。

しかし、あの造影剤注射の痛みだけは嫌だと病院にさえ行きませんでした。

先輩達の「靭帯切れたら回りの筋肉を強化すれば大丈夫」という迷アドバイスもあり、手術せずに自然に治るのを待ちました。

2ヶ月ぐらいで痛みが無くなりました。

しかし怖くて、走るのは諦めていました。

それから数年して靭帯のことも忘れていた頃、

旅先で時間ギリギリにチケットを買うため駆け足で階段の踊り場を左に曲がったとき、膝が抜け折れる感じで激痛が走り、しばらく立ち止まってしまいました。

よくよく思い出すと、それまでは「走る」ことをしてなかったようです。

もう走れないと覚悟しました。

それから20年後ぐらいでしょうか、友人達とフザケて相撲をとったときです。

また靭帯のことを忘れていました。

相手を左に投げようとしたときです。

今度は転げ回るほどの痛みが走りました。

病院で診察を受けてみました。

今回は後十字靭帯損傷と診断されました。

ここ20数年、側副靭帯が切れている分、他の靭帯に負担が掛かっていたようです。

骨折に比べ、靭帯損傷は軽くみられがちで、打撲や捻挫と間違われることもあるようです。

私の経験(左足首骨折、右中手骨骨折)では、骨折は多少の変形は残しますが自然と元に戻ります。

しかし靭帯は後々苦労することになります。

腫れが確認されるほどでしたら、大きめの病院に掛かることをお薦めします。

~~~~~

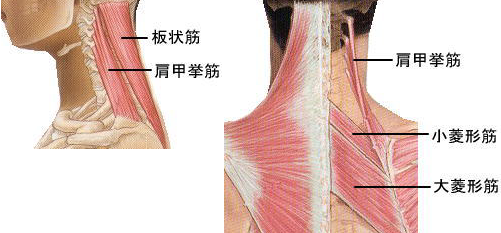

【肩こり】

肩の筋肉とその役割

●僧帽筋

上部は、肩甲骨と鎖骨を上にあげます。

中部は、肩甲骨を内側に引いて固定します。

下部は、肩甲骨を回し、腕を上にあげます。

●棘筋

頭を後ろに反らしたり、横に傾けます。

●斜角筋

頭と首を回します。

●板状筋

頭を後ろに反らしたり、横に傾けます。

●肩甲挙筋

肩甲骨を上や内側に引きます。

●小菱形筋

肩甲骨を上や内側に引きます。

●大菱形筋

肩甲骨を上や内側に引きます。

頭は、5キロの重さがあります。

肩甲骨には、腕の負担がかかっています。

腕の重さは1本で3キロ、物を持てばその分も重くなり、動きが加わるとその数倍となります。

肩には、立っているだけで11キロの負担、、、

5キロの米袋を両肩にぶら下げている状態です。

筋肉は、負担をかけると疲労して硬くなり、 こり(筋硬結)を発症します。

「肩こり」は、日常の筋負荷を補うだけの筋力を付けることで解消できます。筋トレが必要です。

両手を頭のうしろで組み、頭を前屈⇔後屈させます。

~~~~~

【ひじ痛】

スポーツ傷害で「野球肘」があります。

野球肘は俗称で、

本来は、上腕骨内側上顆炎、離断性骨軟骨炎、肘関節遊離体、肘頭の疲労骨折、前腕回内筋群損傷、内側側副靭帯損傷、裂離骨折、尺骨神経損傷など詳細にわたります。

まずは整形外科で色々な角度からのレントゲン・MRIを撮ってもらうことが必要です。

~~~~~

【ひざ痛】

「膝が痛い、、、」 以下①~⑩の疾患があるかもしれません。

安静にしても、日々痛みが憎すときは注意が必要です。

①骨肉腫

10歳代の男子に多く、肺へ転移し肺癌をも誘発する悪性度が高い、骨の癌です。日々痛みが増す場合は疑います。

②膝関節脱臼

大腿骨が膝の後へ移動することが多く、前十字靭帯断裂を併発します。

③十字靭帯・側副靭帯損傷

腫れ痛みがあります。重篤ならば手術が必要です。専門医の検査が必要です。

(私は右側副靭帯損傷は手術しましたが、左は手術しませんでした。結果、30年たっても駆け足での左ターンでは膝が抜け激痛が走り、しばらく立ち止まってしまいます。)

④半月板損傷

重篤なら手術が必要です。

⑤変形性膝関節症

O脚の高齢女性に多く、とくに動き出しに痛みます。加齢が原因ですが、人工関節の検討も必要です。

⑥ブラント病

1歳以降での骨端症(=成長期の軟骨の血流障害で壊死を招きます)で、O脚の原因になります。専用装具が必要です。

⑦膝蓋骨骨折

お皿に亀裂があります。

⑧膝蓋骨脱臼

お皿が外側に移動することが多く、習慣化することがあります。

⑨ペルテス病

5歳前後の男子に多く。膝から太腿に痛みがあります。太腿の骨端症です。

⑩オスグット・シュラター病

成長期の男子に多く、膝下が出っ張ります。膝下の骨端症です。

まずは整形外科で色々な角度からのレントゲン・MRIを撮ってもらうことが必要です。